- ※本ページはプロモーションが含まれており、当サイトは広告収入により運営されています。

「最近、『電子保存』って言葉をよく聞くけれど、具体的にどういうこと?」

「電子保存するには何からはじめればいいの?」

2022年に電子帳簿保存法が改正されたことによって、このような不安を抱く方が増えています。

これらの不安は、「クレジットカードで精算する」「経費精算システムを導入する」で解決する可能性が高いです。

この記事では、電子帳簿保存法をイラスト入りで解説し、クレジットカードを導入する必要性やメリットを詳しく解説します。

電子帳簿保存法とは

はじめに、電子帳簿保存法で何が変わったのか、これからどうなっていくのかを簡単に解説します。

ここで紹介するのは以下の3点です。

- 電子帳簿保存法の概要

- 電子保存について

- 電子帳簿保存法の流れ

それぞれ解説します。

電子帳簿保存法の概要

電子帳簿保存法には「メリット」「義務」という2つの側面があります。

| メリット | 紙の保存を義務付けられている帳簿書類が、一定の要件を満たせば電子データで保存できるようになった |

|---|---|

| 義務 | 電子取引した情報はデータで保存しなければならなくなった |

「メリット」では、紙保存していた帳簿書類が一定の要件を満たすことで電子データ保存できるようになったため、印刷代・紙代など経費の削減を期待できます。

一方、電子取引、つまりメールなどで請求書や領収書を受け取った場合、データとして保存しなければなりません。

たとえば、今までメールで送られてきた請求書や領収書を印刷して保存していた場合、2022年1月以降、電子保存に切り替えなければ、認められなくなる恐れがあります。

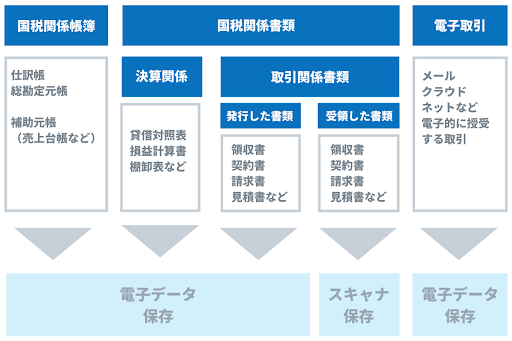

詳しくは下の画像を参考にしてください。

これらはすべての企業が対象です。

つまり、大なり小なり、どんな企業でも電子帳簿保存法に対応しなければならないのです。

電子保存について

上で説明したとおり、どんな企業でも電子帳簿保存法に対応しなければなりませんが、単に「パソコンに電子保存すればいい」というわけではありません。

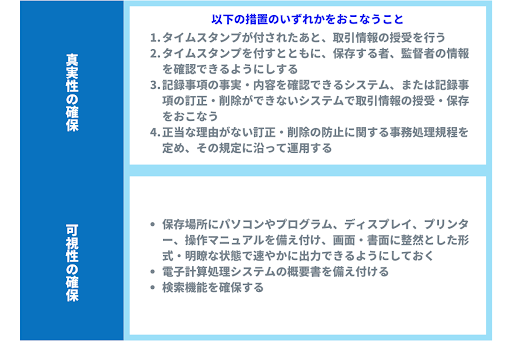

電子保存には、大きく分けて2つのルールが定められています。

- 真実性の確保

- 可視性の確保

具体的に言うと、次の条件を満たす方法でしか「電子保存」として認められないので気をつけてください。

つまり、「電子取引データをフォルダの中に溜めるだけ」といった保存方法は電子保存として認められない可能性が高いので注意しましょう。

かならずこれらの要件を確保したシステムやソフトを導入し、電子保存してください。

電子帳簿保存法の流れ

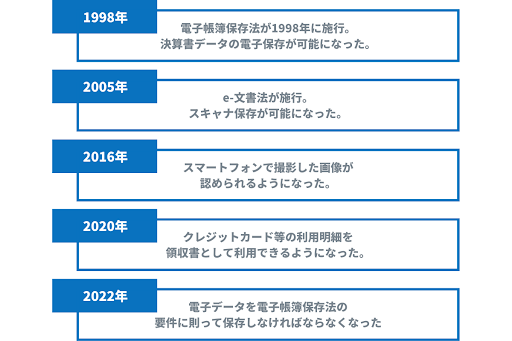

電子帳簿保存法は1998年に施行され、2022年に大幅に改正されました。

ここでは電子帳簿保存法の流れを簡単に紹介します。

詳しくは下の画像をご覧ください。

次で詳しく説明しますが、2022年1月には、電子取引は原則として電子保存しなければならなくなりました。

電子保存しなかった場合、青色申告の承認を取り消される恐れがあるので注意してください。

電子帳簿保存法のポイント

次に、2022年1月に施行された電子帳簿保存法の改正ポイントを紹介します。

主な改正ポイントは以下の3つです。

- 請求書類は電子保存しなければならない

- タイムスタンプと検索要件が緩和

- 紙帳簿の保管が不要に

具体的に解説します。

請求書類は電子保存しなければならない

上述しましたが、2022年1月1日以降は原則、電子データを電子帳簿保存法の要件に則って保存しなければなりません。

ただし、中には次のような方もいるでしょう。

「電子帳簿保存法の要件に則って保存したいが、すぐには対応できない」

こういった方は、2023年12月31日までは従来の方法、つまり紙保存も認められます。

この場合、以下の条件を満たす必要があるので注意してください。

- 税務署長の認可

- 出力書面での提出等に応じることができる場合

もっとも、2023年12月31日を超えてしまうと、完全に電子データで保存しなければなりません。

タイムスタンプと検索要件が緩和

2022年1月の電子帳簿保存法改正によって、タイムスタンプ付与期間と検索要件が次のように緩和されました。

| 従来 | 2022年1月まで | |

|---|---|---|

| タイムスタンプ付与期間 | 3営業日以内 | 2ヶ月以内 |

| 検索要件 | 複雑な検索項目 | 取引年月日 取引金額 取引先 |

今までは書類を受領したら3日以内に電子データ化し、タイムスタンプを付与しなければなりませんでした。

2022年1月以降は、タイムスタンプが「2ヶ月以内」に大幅緩和されたのです。

さらに、電子データを保存する際は、複雑な検索項目を備えなければなりませんでした。

しかし、2022年1月以降は3つの要件を満たすだけです。

紙帳簿の保管が不要に

従来の場合、7年間、帳簿や取引書類は紙に出力して保存しなければなりませんでした。

2022年1月以降は、紙で保管する必要がなくなります。

ただし、「紙で保管する必要がなくなった」というだけで、紙で精算している場合、引き続き7年間保管しなければなりません。

後述しますが、2023年にはインボイス制度が待ち構えており、請求書が急増する恐れがあります。

今のうちに電子帳簿保存に対応し、ペーパーレスを進めましょう。

電子帳簿保存法の注意点と違反した場合の罰則

電子帳簿保存法に違反してしまった場合、どのような罰則があるのでしょうか。

また、注意点についても知っておく必要があります。

ここでは電子帳簿保存法の注意点と違反した場合の罰則について3つ紹介します。

- 保存期間が定められている

- 受領者本人の電子署名が必要になる

- 違反すると罰則が科せられる場合がある

保存期間が定められている

電子帳簿保存法では、電子帳簿の保存期間は7年と定められています。

そのため、スキャナ保存などで電子化する書類には、ポイント解説で前述したようなタイムスタンプの付与が必要です。

受領者本人の電子署名が必要になる

領収書をスマートフォンで撮影したり、スキャナ保存した場合など、保存された電子帳簿には、改ざんや使いまわしができないように、受領者本人の自筆による「電子署名」が必要になります。受領者以外の署名や、署名のない領収書は無効になる可能性もあるため注意が必要です。

違反すると罰則が科せられる場合がある

電子帳簿保存法の規定に違反した場合や、税務調査に対して帳簿書類の提示要求に応じなかった場合には、罰則が科せられることがあります。

主な罰則としては青色申告の承認を取り消される他、追徴課税や推計課税が課せられる場合があります。

また、電子帳簿保存法に関する書類の記録や保存については会社法とも関わっており、会社法の規定に違反すると100万円以下の過料が科せられます。

電子帳簿保存法でクレジットカードが便利になる理由

上述したとおり、電子帳簿保存法の電子保存は義務であり、2023年12月31日まで猶予があるとはいえ早めに対応しなければなりません。

そこでおすすめなのが法人クレジットカードです。

ここでは電子帳簿保存法で法人クレジットカードが便利になる理由を2つ紹介します。

- 電子保存しやすいから

- 経費精算システムと連携できるから

電子保存しやすいから

法人クレジットカードは「明細を電子保存しやすい」という特徴があります。

その理由は、領収書が必要ないからです。

たとえば、現金や銀行振込だと、受け取った領収書をスキャナ保存しなければなりません。

取引先からの請求書が電子データだった場合、「請求書は電子データ保存なのに領収書はスキャナ保存」になってしまいます。

そうすると請求書と領収書のデータが紐付かず、「調べたい」と思ったときに手間がかかってしまいかねません。

法人クレジットカードはすべてがオンラインで完結するため、精算業務を効率化できます。

そのうえポイントが貯まったり特典が付いたりするので、現金よりもお得です。

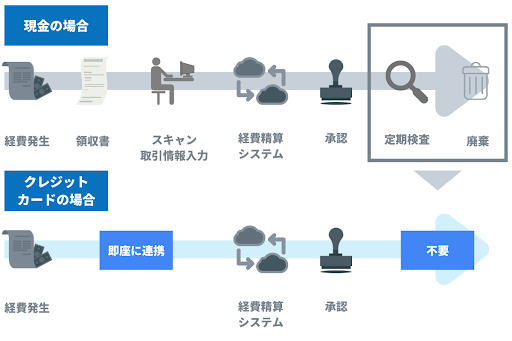

経費精算システムと連携できるから

法人クレジットカードを作っておけば、経費精算が楽になります。

経費精算システムと連携できるからです。

現金の場合、経費精算システムに取引内容を手動で打ち込まなければなりません。

後述の「メリット」で詳しく説明しますが、手動で打ち込むと時間がかかるうえに、ミスを引き起こす危険性もあります。

このように、現金精算だと経費精算システムを導入してもほとんど意味がありません。

電子保存は「クレジットカード」「経費精算システム」を両方導入してはじめて効率化できるのです。

電子帳簿保存法に則ってクレジットカードを使うメリット

上で説明したとおり、電子帳簿保存法に対応するなら法人クレジットカードを作るのが大事です。

ただ、具体的にどんなメリットがあるのか、いまいちイメージできない方も少なくありませんよね。

そこで、ここでは法人クレジットカードのメリットを5つ紹介します。

- 業務の負担が減ってリソースを増やせる

- 事務的なミスが減る

- 紛失や喪失のリスクがなくなる

- 紙保存コストを減らせられる

- 2023年のインボイス制度に備えられる

業務の負担が減ってリソースを増やせる

もっともわかりやすいメリットとして、「業務の負担が減ってリソースを増やせる」というものがあります。

「領収書を入力する」という作業がなくなるからです。

たとえば現金の場合、領収書をスキャンし、取引情報を経費精算システムに手動で入力しなければなりませんでした。

一方、クレジットカードの場合、経費精算システムに自動で反映されます。

結果として業務が効率的になり、以下のメリットを得られます。

- 業務時間が減り、残業代削減につながる

- 余った時間を他の業務に充てられる

- バックオフィス業務を節約でき、社員のモチベーションを維持できる

法人クレジットカードを作って経費精算システムと連動させるだけで、会社の業績を改善できる可能性があるのです。

事務的なミスが減る

クレジットカードを使って電子保存を徹底すれば、事務的なミスで頭を悩ませることもありません。

自動的に経費精算システムと連動するからです。

経費の精算は、1円の違いで大幅に狂いが生じます。

場合によっては年単位で間違いが発生しており、1年間の経費精算書類をすべてひっくり返さなければならない危険性もあります。

そうなると「ミスの修正」というなんの収益も生まない時間を浪費してしまいかねません。

クレジットカードは自動で反映するため、ほとんどミスが生じません。

不審な点があっても、検索すれば数秒でエラーや問題点を見つけられます。

紛失や喪失のリスクがなくなる

クレジットカードだと、領収書などの紛失や喪失のリスクがなくなります。

すべてデータとして残るからです。

現金の場合、大きな金額を支払ったにも関わらず、領収書を紛失・喪失してしまえば、経費として認めてもらえません。

場合によっては社員が自腹を切らなければならない危険性があるうえに、会社としても無駄な経費が余ってしまいます。

クレジットカードの場合、「支払った」という記録は確実に残っています。

そのため、万が一のことが起きても経済的な損失を防げるのです。

紙保存コストを減らせられる

クレジットカード決済にすると、目に見えて節約に繋げられます。

スキャンも書類を保存する必要もないからです。

現金の場合、受け取った領収書をスキャンしなければなりません。

そうすると、スキャンの際にかかる電気代と領収書を保存しておくファイル代が必要になります。

ファイルが溜まれば保存するためのスペースが必要になりますし、維持費が発生する可能性もあります。

クレジットカードだとスキャンも領収書のファイリングも必要ありません。

したがって、余計な経費を抑えられる可能性があります。

2023年のインボイス制度に備えられる

クレジットカードによる精算に切り替えて、電子保存を徹底しておけば、2023年に到来するであろうインボイス制度にも簡単に対応できます。

インボイス制度が導入されれば、請求書の数が急増する可能性が高いからです。

具体的に言うと、仕入税額控除をするためには、金額に関わらずすべての取引において請求書を保存しなければなりません。

電子保存に対応できておらず、従来のやり方で帳簿や書類を保存している場合、バックオフィス業務が爆発的に増加してしまいかねません。

インボイス制度が導入されると、「電子保存への対応切り替え」+「増加した請求書への対応」という2つの問題点が重なってしまいます。

今のうちにクレジットカード精算による電子保存を徹底し、インボイス制度の導入に備えましょう。

クレジットカードの明細を電子保存する際に必要なもの

ここからは具体的に、クレジットカードで電子保存する際に必要なものを紹介します。

クレジットカードによる電子保存を導入する場合、必要なものは2つだけです。

- ビジネス用クレジットカード

- 経費精算システム

ビジネス用クレジットカード

まずはビジネス用のクレジットカードを発行しましょう。

ビジネス用のクレジットカードを選ぶ際のポイントは、以下の5つです。

- 還元率

- 年会費

- キャッシュフロー

- 利用限度額

- 特典

ポイントをお得に貯めたい方は、還元率で選ぶのがおすすめです。

多くの場合、法人のクレジットカードは年会費がかかりますが、中には無料のものもあります。

法人クレジットカードの選び方とおすすめ12選!年会費無料、キャッシュフローなどで紹介

法人クレジットカードの選び方とおすすめ12選!年会費無料、キャッシュフローなどで紹介

経費精算システム

次に、経費精算システムを選びましょう。

経費精算システムを選ぶポイントは以下の5つです。

- オンプレミス型とクラウド型か

- 自社の法人クレジットカードに対応しているか

- 無料トライアルがあるか

- 会計システムとの連携が可能か

- トラブルやサポートの質はどうか

大事なのが「オンプレミス型とクラウド型か」です。

「オンプレミス型」とは簡単に言うと「オーダーメイドの経費精算システム」であり、自社の精算制度に合わせてくれる一方で費用が莫大にかかります。

大手企業でない限り、クラウド型ではじめるのがおすすめです。

まとめ

クレジットカードの電子保存についてまとめます。

- 2022年1月からは、電子取引は電子データ保存が義務付けられる

- さらに、タイムスタンプなどの要件が緩和され、電子保存しやすくなった

- 電子保存の際に役立つのがクレジットカード

- クレジットカードで精算すれば経費精算システムに自動的に同期され、事務作業が減る

- 2023年に導入されるインボイス制度にも備えられる

電子保存に対応しなければ、最悪の場合、厳しい罰則を与えられる恐れがあります。

クレジットカードはすぐに作れるうえに、電子保存しやすい精算方法として非常に優れています。

2023年のインボイス制度が導入される前に、ビジネス用のクレジットカードを作っておきましょう。